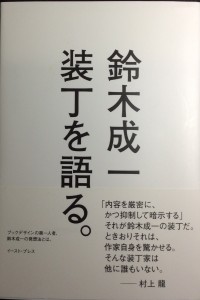

『鈴木成一デザイン室』(鈴木成一著、イースト・プレス、2014年8月発行)

四六判、266頁、2300円+税

『鈴木 成一 装丁を語る』では、25年装幀を手掛けてきたと紹介された著者は、今度は「まもなく30年になる」(p.1)という。

約150冊を振り返って制作の舞台裏やデザインについて語った本である。

最初のまえがきで、装幀とはどういう仕事かが紹介されている。

・あくまで請負の仕事として、大量生産の商品の一端を担う

・原稿がなければ始まらない

・書店で「出合いがしらの発見」が起きることを期待する

・パソコンがでてきたことで勘がほとんどの試行錯誤から、画面上でシミュレーションができるようになった

・「本」は「物」であり、存在感、手に取ったときの迫力、ゾクゾクする感じ、物理的な感触が大事

「手の実感が「物」の魅力を生む」という見出しに凝縮されるモノとしての本作りが強調されている。

約150冊のカバー場合によっては帯の写真が掲載されており、その生まれるまでの経過の解説がある。解説を読んで写真をみているだけでも、いろいろな著者が織りなす本の世界が想像できる。

本書で取りあげている本のジャンルは、ほとんどが、小説・エッセイ・SFである。まれに、小林よしのりのマンガ評論(?:読んだことなし)や何冊かの自伝が出てくるくらいだ。自然科学はもとより、社会科学系の本の装幀は、小説に描かれるような情念がなく、デザインを話題に取り上げにくいということなのだろうが。

〇感想

本書で紹介されている装幀の裏話自体は大変面白いし、いろいろな著者について短い紹介があるのも大変参考になる。そういう意味では、手元に置いてときどき目を通してみたい本である。

装幀という工程について鈴木さんの2冊の本を読んだ印象として、本を世に出すにあたって、良い衣装を着せたいという編集者の気持ちは良く理解できるし、書店の店頭での出会いを演出したいという気持ちも良く分かるのだが、個人的には、装幀で本を選んだ経験はすくなくとも意識の上ではまったくないのだが。装幀にコストをかけるとそれなりの効果があるのだろうか? 誰かにマーケティングの実験をして欲しいものである。

と思いましたが、昨日、東京堂の「インテリジェンス」コーナーに並んでいる立派なカバーの本に、カバーのない本が混じっているのを見ました。やはり装幀のない本は貧弱な印象をうけました。このようなジャンルの本を買うべきかどうかは本来は内容で判断するのでしょうが、なかなか内容だけの判断は難しいようです。1冊も購入しなかったので、買うつもりで内容をチェックしなかったのですが、書店の店頭で販売しよういう場合は、装幀のウエィトは大きくならざるを得ないでしょう。着飾ったパーティに普段着で参加するには相当な勇気がないとできませんね。