CAS-UBは、プリント・オン・デマンドで制作する本を作る機能を強化しています。

製本した本には一定の構造があります。基本的なところでその基本構造に従いながらも、いろいろな構成の本を簡単に制作できるようにするのが課題のひとつです。

まず、基本的な構造を整理します。本の構造を大きく分けると表紙と内容に分かれます。内容はさらに前付け、本文、後付けに分けられます。前付けは、前書き、献辞、謝辞、目次などの諸要素を含みますが、そのうちで一番ややこしいのが本の書名を記載した扉関係です。なぜかと言いますと書名を記載した扉は表紙を別にしても3つ配置される可能性があるためです。どの扉がどこに配置されるかを整理する必要があります。

さらに、CAS-UBでは日本語と英語の本を制作しますので、日本語の本と英語の本の両方を考慮しなければなりません。実際の本を調べますと日本語の本と英語の本ではかなり違います。日本語の本は扉の付け方がまちまちで不規則になっています。英語の本は規則的に作られているようです。

しかし、そういっては話が成り立ちませんので、英語版と日本語版の比較を含めて、次のように整理しようかと考えています。

| 日本語の本 | 英語の本 |

|---|---|

| 表紙 | Cover |

| 前扉(仮扉) | Bastard title(Book half title) |

| 本扉(化粧扉) | Title page |

| 目次扉 | ― |

| 書名扉(中扉) | Half title(Second book half title) |

以下に、実際の本での扉の付け方と合わせて説明します。説明の中の各タイプ扉の出現比率は、日本語の本は手元の本102冊(2000年以降発行)を調べた結果、英語の本は19冊(1980年代~2000年代が中心)を調べた結果です。なお、まだ調査した本の数が少ないため、数字は一応の目安とお考えください。

1.表紙、Cover

表紙は表1(表面)、表2(表1の裏面=内側)、表3(裏表紙の内側)表4(裏表紙)があります。このほか背表紙もあります。ここでいう表紙とは表1を指します。

英語でCoverといいますと、ジャケットを示しそうですので他に良い表現があると良いのですが。

2.前扉(仮扉)、Bastard title(Book half title)

カバーの内側で、カバーを捲ったときの本の最初に出てくることがある書名のみを記載した扉です。但し、日本語の本では前扉のないものが大多数です。手元の日本語の本では前扉のある本は1割以下でした。また、日本語の本は、本扉の後に、書名だけを記載した前扉が現れることがあります。この場合、本扉と前扉の前後が逆になります[1]。

一方、英語の本は約9割の本に書名のみを記載した扉があります。A History of the Bastard Title[2]にBastard titleの歴史の説明があります。昔は、印刷した本は製本しない状態で販売し、本を購入した人が自分で製本したそうです。印刷した本を積み上げて販売する際に本扉が傷まないよう、本扉の前に書名だけ印刷した紙を一番上に置いたようです。すべての本が製本して販売されている現代ではBastard titleは不要で、本の盲腸といえるかもしれません。なお、Bastard titleとHalf titleは同じものと考える人もいて、あまり統一されてはいないようです。

3.本扉、Title page

書名(タイトル)、副題、著者、発行元などを記載した扉。これが正式な本の扉と言えるようです。日本語の本では本文とは別の用紙に印刷することも多くあります。本扉、Title pageはすべての本にあります。英語の本では、Title pageの裏面には権利関係などの表示があります。

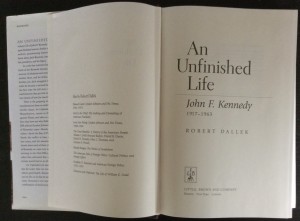

図2 Title Pageの例(この例では、Bastard Titleの裏頁(左頁)に、著者の書籍リストが紹介されています。)

4.目次扉

日本語の本では、目次の前に「書名」+「目次」と印刷した扉が配置されることがあります。手元の本では約4割強の本に目次扉がありました。英語の本では目次扉に相当する扉は見当たりません。

5.書名扉(中扉)、Half title(Second book half title)

本の前書きや目次などを前付けと言いますが、前付けと本文の間に、書名のみを記載した扉を挟む場合があります。これを英語ではHalf title[3]と言うようです。書名扉がある本はどちらかというと少数派で、日本語の本は2割強、英語の本は4割程度です。

なお、日本語の本では、書名扉と本文の間に、献辞、クレジットなどの前付けの一部が置かれることがあります。このため書名扉が前付けなのか本文なのか曖昧です。英語の本ではHalf titleに一葉を使う(裏白)のことが多く、Half titleは本文の開始になっています。またHalf titleを本文頁番号の開始位置にする本と本文頁番号には含めないケースがあります。

「Modern Methods of Book Composition」という20世紀初頭に書かれた本[4]の130項の注には、Bastard TitleとHalf Titleを混同してはいけないと書いてあります。しかし、前述のようにBastard TitleとHalf Titleを区別していないで同じとしているケースもあります[5]。このあたりには本の歴史のとらえ方も関係しているかもしれません。どちらが妥当かはまだ分かりませんが、Bastard TitleとHalf Titleを両方もつ本もありますのでとりあえず別として考えておきます。

[1]日本語の本では、本の書名などをデザインして本文と別の用紙に印刷する(化粧扉と呼ぶらしい)ことが一般的(調査した本の4割強)に行われています。そのとき次に本扉を置くことがあります。このときは化粧扉+本扉の組になります。英語の本はそのようなものが少ないようです。このあたりはもっと調べてみる必要があります。

[2]http://blog.bookstellyouwhy.com/history-of-the-bastard-title

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Half_title

[4]http://archive.org/details/practicetypogra11vinngoog

[5]http://andreareider.com/2011/01/23/the-basics-of-book-design/

[6] ()内の仮扉、中扉、Book half title、Second book half titleは、「書籍編集制作」(中島 正純著、あっぷる出版社、 2014年3月)pp.44-45による。(2016年6月14日追記)

参考)本の形を考えるシリーズ

1.本の折り方と書籍の総ページ数-今の本は8ページ単位で折っているものも結構多いようです