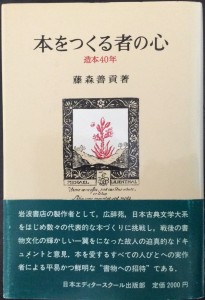

『本と装幀』(田中薫著、沖積舎、2003年発行)

現在は「出版の概念」が、大きく変わりつつある時代でもある。だから、「紙に印刷して製本したものが本である」という概念だけが、正しいと言える時代がいつまで続くのかは、誰にもわからない。(p.263)

と述べているが、確かにその通りだと思う。

本書は、本のかたちについて、主に装幀などの観点を中心とする「装幀論」である。ところで、いままでいくつかの本を読んだ範囲では装幀という言葉の意味する範囲は分り難い。著者は大学の先生でもあり、本書ではさまざまな用語の解説も行われているので、本のかたちに関連する用語が本書でどのように規定または使用されているかをまとめてみる。なお、本書には和製本と洋製本の章が設けられているが、以下の用語はほとんど洋製本に関するものと言って良いだろう。

・製本(Book Binding):「加工作業」、「手書きまたは印刷された紙葉を、書物という形に作り上げる不可欠の工程」(p.28)、「紙を順序にまとめて、綴じ、縫い、糊付けするなどして、表紙に接合する作業のこと」(p.29)

・装本(Book Binding Design):「外装、体裁を整えること」「表紙、見返し、小口などに体裁上のデザインを加味すること」(p.29)「製本の設計図を描くデザイナーたちの作業部分」(p.30)

・新装本:判型も装幀も変えて新発行し、新刊扱いをして流通させること(p.21)

・装幀:「日本では、このような書籍の外装や体裁など、主として外観、つまり外回りに関するデザイン上の処理、あるいは、その仕様のことなどを、一般的に〈装丁〉という言葉で表現している。」(p.42)「書物における装幀デザインは、工業製品における意匠デザインや、流通などの便宜性のために、それらを収めるパッケージ・デザインと同じような機能を持っている」(p.73)[1]

・装幀デザイン:装幀と装幀デザインの関係は明示的に定義されていない。「装幀デザインは、… 完全版下という形で入稿することが多くなってきた。」(p.97)

・(装幀)デザイン・ポリシー:「基本的な編集意図を踏まえたデザイン方針」(p.143)、編集担当者と著者の間で討議する(p.146)

・ブック・デザイン:明示的な定義はないが、ブック・バインディング・デザインと同一のようだ。(p.30)

・装幀デザイナー:「装幀デザインを専門とするデザイナー」(p.41)

・ブック・デザイナー:明示的に定義していないが、装幀デザイナーと同一のようだ。(pp.217-219)

・装幀デザイナーの仕事:「(並製本の雑誌では)デザイナーの出番は、表①とよばれる、表表紙と背のデザイン・レイアウトに尽きてしまう」(p.84)、「(上製本では)単に表紙に表面的なデザインを加味するだけでなく、見返しや扉、帯、花布の選択、奧付のレイアウトなどのほか、各種の函なども含めると一冊の本をデザインする上での構成要素は大変多いものである」(p.85)「カバーはもっとも重要な装幀デザインのファクターの一つ」(p.95)

・装幀家、装幀作家:初期の装幀デザイナーのことのようだ(p.175)洋式製本とともに誕生、橋口五葉が初期。グラフィックデザイナーの活動の一環である。(p.173)

・本の中身:外側の体裁と対比している。(p.109)文章主体から、「写真や図版を見せることで正立している」本が増えてきた。(p.112)

・レイアウト:「文章や写真の美的で効果的な配置、つまりその並べ方のこと」(p.118)

・タイポグラフィー:「もともと活版による、文字の配列などのデザインのこと」(p.110)「今日では、ある種の誌面構成、レイアウトなども」(p.112)

・エディトリアル・デザイン:「版面の設定」、「活字の組み方、大きさ、書体などをどうするか」(p.109)「書籍や雑誌の中面のデザイン」「和製英語」(p.116)、「誌面構成のような、編集技術についての事柄を言おうとしている時に使うのは、用法としておかしいのかもしれない」(p.117)

・エディトリアル・デザイナー:「誌面構成に関するデザインを専門的に行う」(p.113)「昭和30年代に入ってから」(p.115)、編集デザイナー(p.116)

[1] 「2 製本と装本」では、装本という言葉を使い、「3 装幀とはなにか?」では装幀という言葉を説明している。どうも、装本と装幀という言葉を同じ意味で使っているように見えるが、定かではない。また、「3 装幀とはなにか?」で引いている『デザイン小辞典』(山崎幸雄他)、『執筆編集校正造本の仕方』(美作 太郎)では、組み方、判型なども装幀に含めているが、本書では、どうも組み方、判型などは含めていないように読める。しかし、「デザインを加味するファクターとして必要なところは、…外側の「目に見える部分のすべて」と言っても良いだろう。」(p.102)という表現もあるので判型などを含むという解釈もできる。本書は全体的に用語の統一がとれていないのが気になる。